文 | 足智

編輯 | 足智

馬翔宇與蘇州工業園區的風波在官宣和解後看似平息,但沒過多久,原本被人們忽略的學姐浦奕安突然成了焦點。她在社交媒體上大肆抨擊馬翔宇,聲稱自己被拉黑,甚至暗指馬翔宇的行為觸犯法律。看似一場普通的爭吵,卻引發了對個人利益、輿論操控和社會認知的深刻討論。

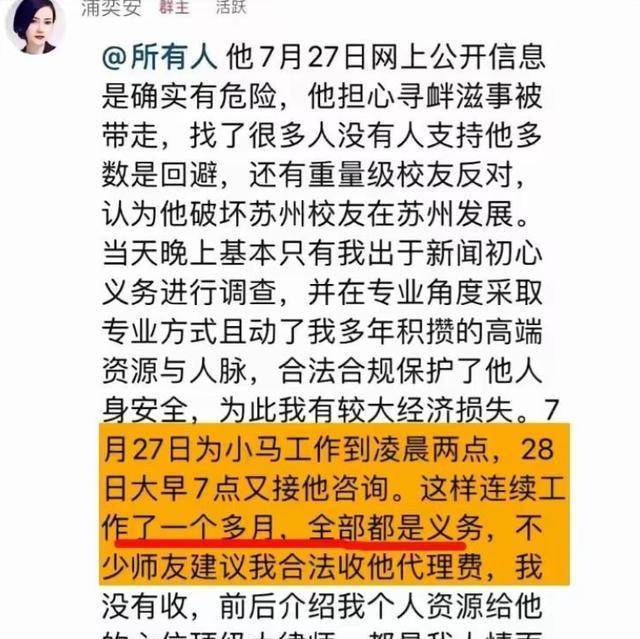

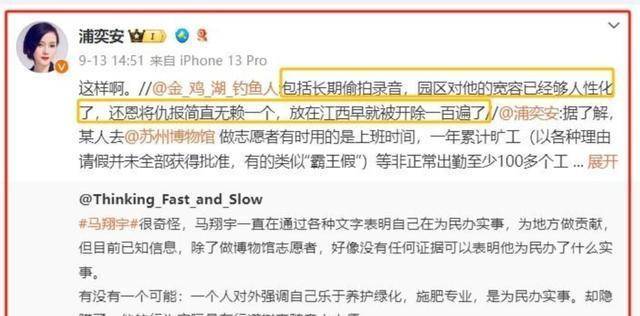

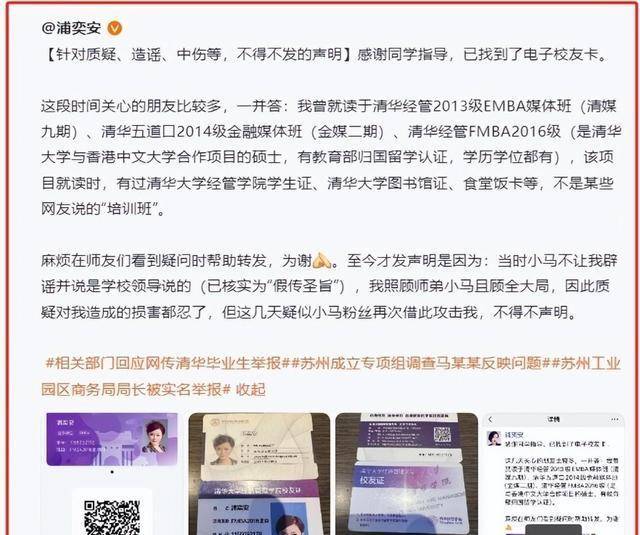

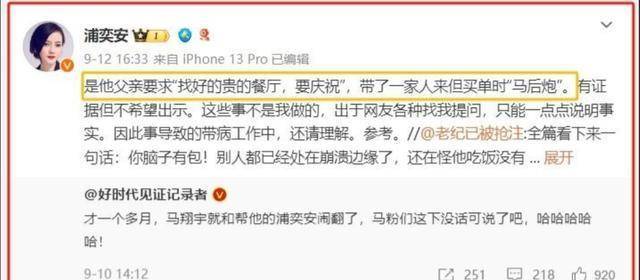

浦奕安的批評並非單純。她不僅在社交媒體上公開指責馬翔宇,還不斷轉髮網友爆料的黑料。問題在於,這些黑料的真實性遭到了質疑。更有網友指出,浦奕安所謂的「清華學歷」可能只是掛名的培訓班,成為她公信力的致命傷。清華身份本應為她的言辭增加權威,但一旦真假難辨,她的形象自然也受到了影響。

關於馬翔宇的黑料,很多都是網友的傳言,而缺乏實際證據。信息在社交媒體上的擴散速度極快,但這也讓真偽難辨。浦奕安的這些指控,是否只是藉助網絡輿論的力量製造話題,還是有實際依據?這一點成為公眾關注的焦點。輿論的力量有時是無形的雙刃劍,它可以迅速塑造形象,也可以無情地摧毀信任。

面對浦奕安的攻擊,馬翔宇選擇了沉默。這種沉默策略是為了避免進一步的負面影響,還是別有隱情?有分析認為,沉默或許是一種防守手段,防止輿論進一步發酵。然而,這種策略也可能讓公眾對其產生更多的疑問和不滿,尤其是當黑料四起時,沉默並不總能有效平息爭議。

浦奕安與馬翔宇之間的爭執,表面上看似個人之間的恩怨,實際上卻深刻地反映了個人利益與公眾輿論的複雜博弈。在這個信息時代,個人行為與輿論反應密切相關。社交媒體的批評,雖然可以引起廣泛關注,卻也可能引發信息的失真和情緒化反應。

馬翔宇和浦奕安的爭執不僅對他們個人的形象造成了影響,也在公眾中引發了關於信息真實性和個人動機的廣泛討論。這種討論可能會影響他們未來的職業生涯以及公眾形象。社交媒體上的輿論,雖然能夠迅速放大事件,卻也可能在信息的過度傳播中帶來負面效應。

馬翔宇與浦奕安的這場輿論戰,揭示了社交媒體在現代社會中扮演的複雜角色。它不僅放大了個人之間的衝突,也暴露了信息傳播中的諸多問題。隨著事件的不斷發酵,公眾對真相的追求和對輿論的信任,將成為未來關注的重點。社交媒體作為信息傳播的利器,其影響力在推動事件發展的同時,也帶來了新的挑戰和思考。