百米跑進10秒,是什麼概念?

最近百米飛人大戰,我國選手跑出9秒83的亞洲最佳歷史成績,這樣的成績讓許多人都開始關注100米短跑這項賽事。

PART 01

百米短跑比你想像中更困難

百米短跑可能看上去很容易,在很短時間內就能跑完。但其實當你置身其中並尋求不斷突破的時候,你就會發現這原來是一項非常困難的運動。

在那麼短的時間內,你要追求在每一個環節中都做到完美。起跑技術、加速跑、途中跑、後期衝刺,每一個環節的技術和體能分配都大有講究。

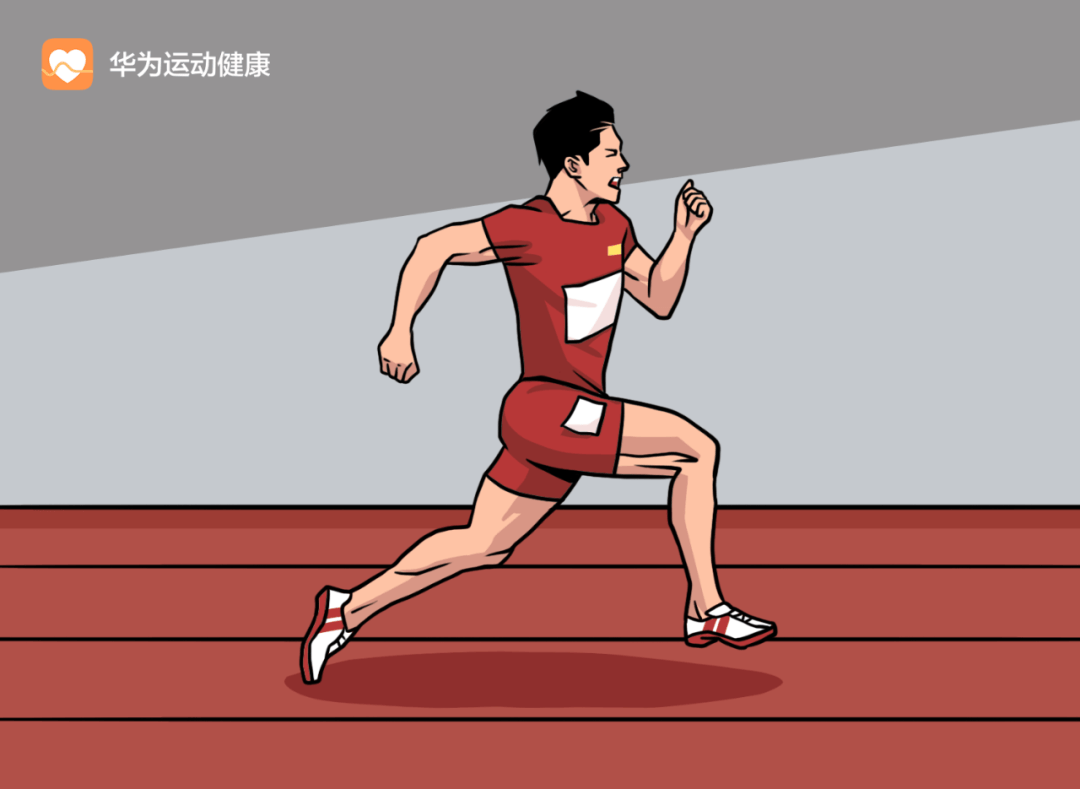

具體到細節上,例如腳的蹬地、步幅與步頻的最佳平衡、跑步姿勢、擺臂幅度等,都需要不斷重複訓練和調整,才能讓自己發揮出最佳水平,不斷突破最快速度。

當你接近自身的極限時,每往前跑快0.01秒都是一個巨大的突破。在看似簡單的背後,其實隱藏著運動員日復一日枯燥的訓練和一套完善的科學系統支持。

PART 02

頂級短跑運動員

和普通人的差別

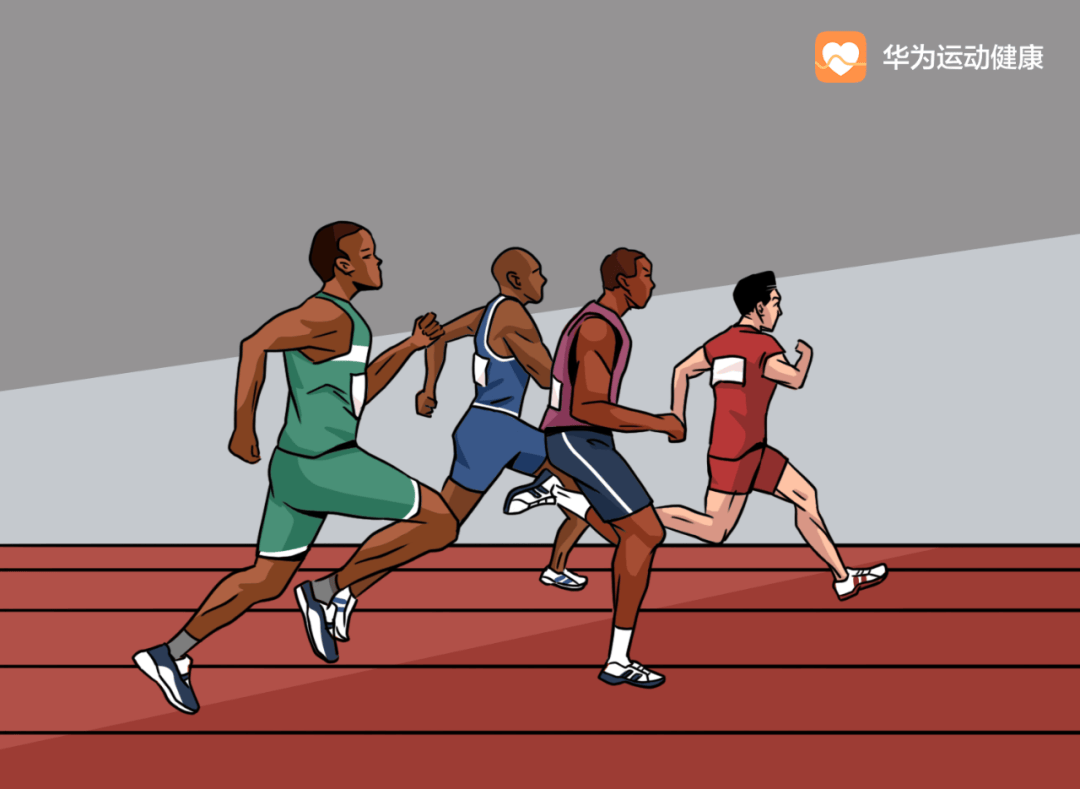

有學者認為,人跑步的速度與腿部施加在地面上的力量有關。曾經有一個研究邀請了一些專業短跑運動員和非專業跑者,讓他們以自己的最快速度進行衝刺。實驗證明在一輪完整的衝刺過程(起速-保持-減速)中,專業運動員的峰值力超過1000磅(454公斤),而普通人僅為其一半大約500-600磅。

直接點說,短跑運動員之所以能跑那麼快就是因為他們腿部能夠輸出的力量遠超常人,反映在人體身上就是腿部肌肉的發達。腿部對地面施加的力越大,地面的反作用力就越大,相應的加速度就越大,跑步速度也就隨之變快。

再來說說擺臂。擺臂就是為了抵消腳部觸地時產生的扭轉力,以此來保持身體平衡。當擺臂與腳部完美協調同步時,身體會處於一個直線行進同時非常平衡的狀態,此時跑步的效率也最高。

普通人與專業短跑運動員之間的差距正是在於這「完美協調同步」上。特別是在短跑中,擺臂對速度的影響較大。速度越快,相應的擺臂速度以及幅度也要越匹配——這也是為什麼短跑運動員通常還擁有著較強的上肢力量,其目的就是為了保持與腳部協調的揮臂速度。

PART 03

普通人想要提高自己

的短跑速度該怎麼做?

短跑是一項速度、力量、爆發力和靈活性集中體現的活動。速度在短跑項目中起主導作用,而速度主要由步長和步頻兩個因素決定。

要想科學提高短跑項目的跑速,應優先發展步幅,其次發展步頻。步幅和步頻是短跑技術的核心,是構成跑速的主要因素,同時也是運動員技術特點、身體素質水平與身體形態特徵等綜合體現。

從技術原理分析,步幅能力的大小主要決定於跑步時的後蹬力量、後蹬角度、擺動力量和擺動速度,以及髖關節的靈活性等。

在訓練中,結合短跑的技術特點,著重發展大腿的伸肌、屈肌的力量和髖關節的靈活性,從而提高步幅能力。

關於步頻能力的訓練,側重於提高肌肉的快速收縮速度,進行快速擺臂、擺腿練習,要求腿、臂動作協調進行。加強對神經系統的興奮與抑制過程的靈活性訓練,提高肌肉快速收縮力量與肌肉的放鬆能力。