重師70周年校慶 「老學長」講述《漢語大字典》十餘年編寫故事

10月19日晚,「光榮和夢想的遠征」——致敬重慶師範大學建校70周年主題藝術思政課在學校校友會堂舉行。重師退休教授101歲的尹從華老先生、《漢語大字典》編委會成員重師老教授黎新第、紮根西部的感動中國人物重師1987級校友胡忠等校友再回重師,為現場師生講述重師人在各行業的奮鬥事跡。

他曾參與《漢語大字典》編纂

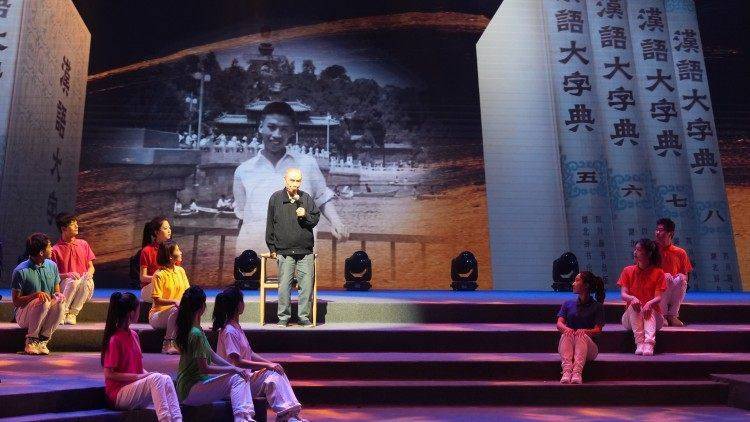

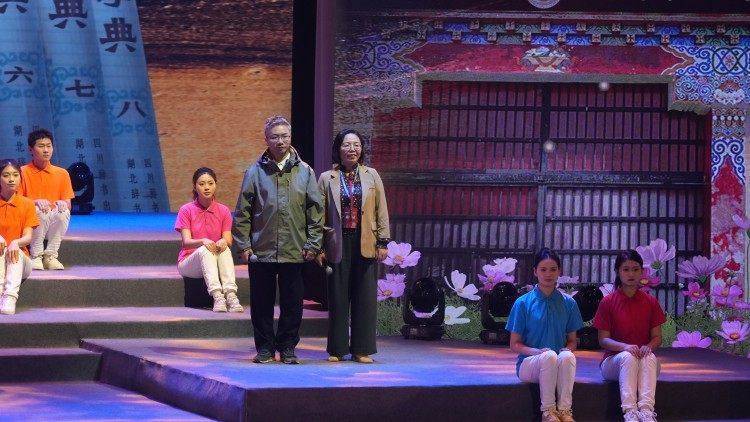

藝術思政課上,《漢語大字典》編委會成員重師老教授黎新第向學弟學妹們分享了自己的奮鬥經歷。

《漢語大字典》是新中國成立以來,漢字形、音、義收錄最完備、規模最大的一部漢語字典。第一版於1975年啟動編纂,由300多名專家學者歷時10餘年共同編寫完成。全書共8卷,收列單字約5.6萬個,總字數2000餘萬字,結束了新中國「大國家小字典」的歷史。

黎新第

「我是1976年在恩師趙振鐸老師的引薦下加入了編纂組,當時他們需要注音方面的人才。」黎新第在接受上游新聞記者採訪時講到,當時工作組的條件非常艱苦,那時候沒有電腦、沒有空調,記錄文字都是用手寫的卡片,開了風扇就要一隻手壓著卡片,不然會被吹得漫天都是。

「但那個時候沒有人叫苦叫累,我們都是憋著一股勁,覺得自己終於有機會發揮自己的才智,報效祖國,不怕艱苦。」黎新第回憶,《漢語大字典》整整編寫了十年時間,他們就在圖書館閱覽室里日復一日工作著。

黎新第介紹,為漢字注音是非常考究的,大家常常為了確定一個漢字的發音,查詢大量古代音韻書,例如《廣韻》《集韻》《字書》等。實在查不到了會註明「音未詳、意未詳」。

因當年研究培養出的興趣,退休多年後,85歲的黎新第還在做音韻相關的研究。

「對日常生活來說,《新華字典》就夠用了,但如果做漢語的研究就遠遠不夠。」黎新第表示,更為重要的是,從國家層面來說,「大字典」可以充實國家和社會的文化底蘊,更好地展示和傳承中華文明的深厚底蘊。

用精神的傳承教育師生

思政晚會上,重師101歲的退休教授尹從華老先生與重慶師範大學附屬幼兒園、附屬小學、附屬中學的學生同聲同台,共慶學校70歲誕辰,其中來自幼兒園的小朋友們平均年齡僅6歲,形成了一次年齡跨度將近一個世紀的「生日」祝福。

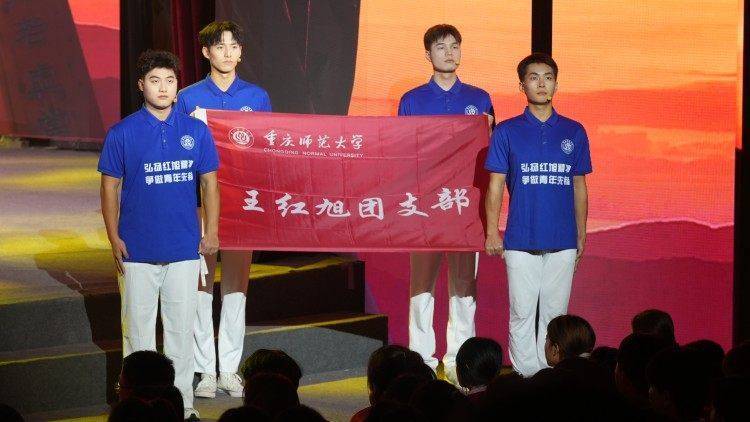

為救落水兒童英勇犧牲的「時代楷模」重師人王紅旭是所有人學習的榜樣。王紅旭老師曾經的學生冉羽佳今年考入重師美術學院,與多次營救落水兒童的王紅旭師弟劉靜軍、王紅旭大學老師周楠鋒一起訴說王紅旭的生平事跡,實踐並傳承王紅旭精神。

紮根西部的感動中國人物重師1987級校友胡忠、全國道德模範重師2003級校友何巧再回母校,為現場師生講述重師人在各行業的奮鬥事跡。

「聽了學長們的奮鬥故事,我仿佛經受了一場盛大的精神洗禮,對學校產生了濃厚的自豪感和歸屬感。」上完這堂思政課後,重師2024級新生趙同學說,希望自己能夠努力學習,保持奮進的姿態,將來能夠像學長們一樣優秀,為母校爭光。

上游新聞記者 宋劍 周本帥