身為一隻鳥是怎樣的體驗?

家燕在金黃色稻田上空來回穿梭,或者貼著水面疾掠而過時,是怎樣的體驗?繡眼飛入榕樹樹冠,在那裡咬破一顆軟熟榕果,紫紅色漿汁糊滿一嘴時,是怎樣的體驗?一隻棕背伯勞在半分鐘里模仿出八種鳴聲,一隻小鸊鷉潛入水裡追逐魚兒,一對蛇雕乘著熱氣流環繞著盤旋到高空,一隻小白腰雨燕在暮色中順著一道完美弧線滑翔鑽入它雲朵一般的巢里,又都是什麼樣的體驗?

小白腰雨燕回到巢里。

家燕掠過水麵。

蛇雕從天空飛過。

觀鳥的時候,我常常在心裡懷著這樣的問題,而這可能就是西布利這本新書(此處指《何以為鳥:西布利的鳥類世界》)想要告訴讀者們的:雁鴨、鴴鷸、鷹隼、雀鳥……形態和習性迥然相異的鳥類們,如何以各自的身體結構支撐起不同的生理機能,又與特定的環境互相適應,鳥何以為鳥?身為一隻鳥是怎樣的體驗?

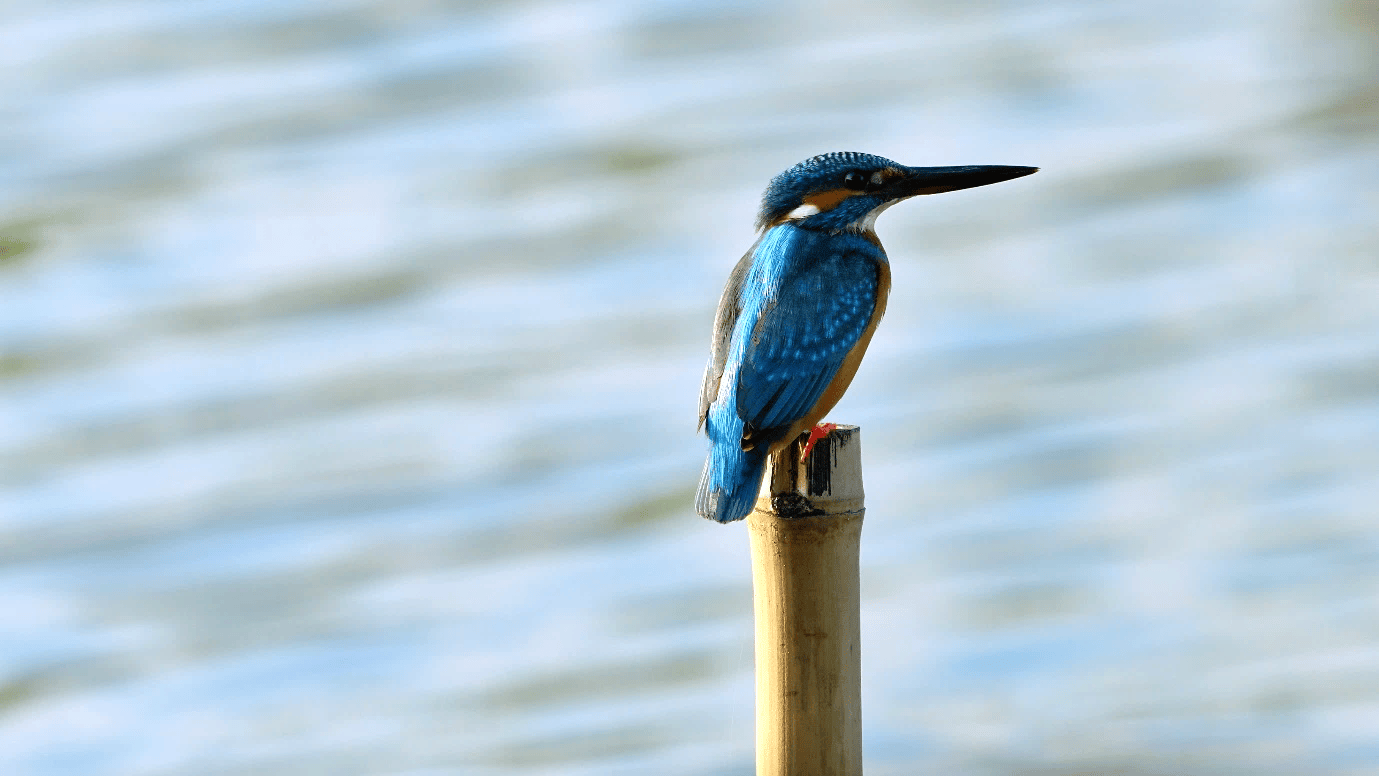

雖然西布利書寫的是北美的鳥類,甚至其中肯定不少就是他的「backyard birds(後院鳥類)」,對於內地的讀者來說大都是未曾得見的鳥種,然而完全不必擔心閱讀理解起來有什麼障礙。大道相通,藉由生活在大洋彼岸的那些鳥類,我們同樣可以知曉,眼前水面上空正在精心梳理羽毛的翠鳥,是如何使它的羽小枝與羽小枝緊密地鉤連在一起,那種鉤連如何在它下一次飛身入水的時候,為它的身體提供防水性能?那身羽毛又藉助什麼樣的結構,使它得以展示出那種迷人的藍綠色光芒?我們也可以理解海邊的鸕鶿為何總是久久地晾曬翅膀,當它們每天晨昏從頭頂上空往返於覓食地和夜棲地之間時,在那編隊之中,氣流和升力是如何流動和變化,後方的鸕鶿又怎樣精準地利用前方的上升氣流托舉自身?通過剪尾王霸鶲或許可以理解黑卷尾,它的眼睛如何追蹤飛蟲,嘴須如何提供保護,而長長的柔軟的尾羽在使它於空中的閃轉騰挪極具觀賞性的同時,又怎麼作用於那種飛行之中的?

藉由紅尾鵟的孵育模式,我也可以理解黑翅鳶的異步孵化,理解那隻最小的雛鳥如何改寫命運的劇本,頑強地存活了下來,為它最終得以成長為一隻那麼美的大鳥感到無比欣慰。與此同時,西布利也陳述了曾經的DDT(有機氯類殺蟲劑)濫用如何一步步致使幾種食魚鳥類和經常捕食水鳥的游隼面臨存續的危機,現在的殺蟲劑又如何使燕子、雨燕這樣的「空中食蟲性鳥類」前途未卜,這些擔憂同樣也是此時此地我們需要擔憂的課題。

陽光下的翠鳥。

礁石上理羽和晾曬翅膀的鸕鶿。

鸕鶿的編隊。

家燕、金腰燕和小白腰雨燕聚集成群捕食飛蟲。

但觀鳥的時候,我想的不止這些。

《何以為鳥》的豆瓣頁面里,有一位暱稱為@pluskid的讀者在評論中寫:「唯一的不足可能是有點兒標題黨,因為看名字還以為是會以一種比較主觀的視角去剖析和介紹如果我們以鳥類的習性去生活,會是什麼樣的體檢。」這位讀者大概是誤讀了,「何以為鳥」的本義是「鳥何以為鳥」,而不是「人何以為鳥」。

然而我想說,在我觀鳥的時候,卻常常實實在在地感到,我成為了眼前觀看的鳥,我進入了它們的生命體驗。我變成一隻棕背伯勞,我的目光銳利,我在領地的制高點驕傲地俯瞰腳下的一切;我變成一隻小白腰雨燕,我展開修長的雙翅,在黃昏的橘紅光輝里自由地滑翔;我變成一隻小鷿鷈,我的背上馱著我剛出生不久的寶寶;有時候我也是一隻鸕鶿,一隻水雉,或者一隻黑翅鳶,我在曠野,在朝陽里,在晚霞中,在夏日的季風和驟雨里,我醒來,我鳴叫,我飛往河口,我在清晨的田野上振動雙翅,而采菱角的人何時才會離開?我的孩子就在那裡被烈日灼曬。

守衛領地的棕背伯勞。

傍晚小白腰雨燕回巢前在村子上空盤旋。

黑翅鳶在田野上覓食。

一對水雉在菱角塘中。

這種體驗是如此明確而強烈,觀看愈久,我越忘卻自己作為人的存在。而且我察覺到,尤其是在一切焦灼之中,在小鷿鷈又一次失去了自己的巢和卵,在水雉爸爸面臨一個乾涸的泥塘,在黑翅鳶被那難以預料的疾風驟雨吹打得不得不放棄腹下早已有了心跳的孩子的時候,那種緊緊攥著自己心臟的焦灼,到底來自於一種最深切的共情和進入,還是僅僅是一個觀者的不恰當的過度的自我投射?對愛侶的眷戀,對雛鳥的憂心,歡欣,焦慮,面對無法抵抗的災難的傷痛,當我試圖陳述這種種心境的時候,總是會浮出這樣的自我懷疑,這些存在嗎?雖然我並不為自己的感性而感到羞恥,但我仍然希望我的陳述具備足夠的理性的高度。

但不知為何,在這裡,認定動物的行為僅僅是出自於本能,似乎是某種類似於政治正確的存在,一種「理性正確」,或者說「智識正確」。有時候我覺得這種正確之所以在這裡這麼強勢,會不會在某種程度上跟這裡一直以來的人類中心主義有關係,認為人高於萬物,主宰萬物,便要否認它們可能具有同樣的知覺和情感。但我常想,進一萬步說,假使動物的行為僅僅源於「本能」,那麼人類的一切又如何高出「本能」呢?而這種「智識正確」也是使這裡的自然書寫始終令我感到缺少了那一層,在海峽對岸我所鍾情的那些書寫者的文字里,深深打動我的東西,那種真切地視山川草木為自己的手足同胞那樣的情感。

在菱角塘里築巢繁殖的小鷿鷈,巢經常被農戶清除掉。

同樣常常在菱角塘中繁殖的水雉,也備受人類生產活動的壓力。

水雉爸爸面對著已經被抽干水變成一片泥沼的菱角塘。

當我淺淺看過一遍書,想要動筆寫這篇推薦的時候,我又一次打開西布利所寫的序言,恍然發現,西布利竟然用了一半的篇幅,來講述他對「本能」之說的不認同。我並不是想假借權威來為自己站台,因為我從不認為權威代表真理。但我想我可以因為從一位受人尊敬的前輩筆下看到這些長久以來藏在我心底,未曾陳述也從未聽別人說出的話,而感到一種安慰吧。

請允許我把它們貼在這裡:

我想「本能」這個詞在大多數人看來意味著一種盲目的順從,人們將其視為一套刻在DNA中的指令,通過基因的世代傳承控制著鳥類的行為。對本能最為極端的解讀便是將鳥類看成一群殭屍般的「機器人」。按照這種理解,日照時間的延長只是簡單地觸發了鳥類「內置的」築巢繁殖並養育後代的程序。這或許是實際情況的一部分,但也把整個過程過度簡化了。真實的情況是,當鳥類感受到繁殖後代的內在衝動時,它們會根據許多因素來選擇合適的配偶和繁殖領域,仔細挑選巢址,然後建造一個適合當地條件的鳥巢,等等。

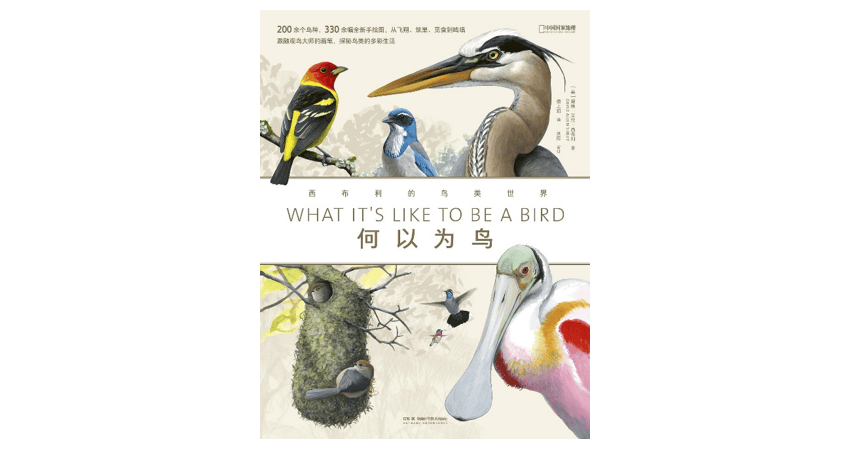

《何以為鳥:西布利的鳥類世界》,[美]戴維·艾倫·西布利 著,蔡上逍 譯,劉陽 審定,湖南科學技術出版社2024年5月版。

「本能」並不是盲目服從,它是精細又微妙的,能夠讓鳥類靈活變通並因地制宜。在這本書的創作過程中,我逐漸意識到本能一定是通過某些內心的情感或者感受來激發鳥類行為的,例如滿足感、焦慮感、自豪感等。我知道這樣的說法十分擬人化,但是除此之外,我們該如何解釋鳥類每天作出的複雜決策呢?比如說,在覓食和規避風險、減少能量消耗等互相衝突的需求之間,它們是如何找到平衡點的呢?

也許擬鸝看到鳥巢落成時的心情,就像人類父母看到粉飾一新的嬰兒房一樣高興。也許忙碌了一天後,收集和儲存完越冬食物的山雀也可以安心地「睡個好覺」。

我相信,加拿大雁的雌雄雙方會互相「吸引」,雙色樹燕親鳥在給雛鳥帶回高質量的食物時會感到「滿足」,而美洲黃林鶯會為自己的領域和家族而感到「自豪」。本能為鳥類提供了建議和指引,而鳥類則會根據自己獲知的所有信息作出判斷和決定。人類與鳥類的不同之處在於,我們可以用語言和文字來描述上述那些感受,但拋開語言的表達,這些感受本質上都是內心的情感,這也是為什麼我們常常會用「內心深處的涌動」這樣的詞句來形容它們。我並不是想說美洲黃林鶯會互相交流它們驕傲和滿足的感受,而是說人類自身的感受或許和鳥類一樣也是源於本能。

作者/陳創彬

編輯/何安安

校對/趙琳